焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 税金 ≫ 個人の市民税・県民税 ≫ 1.市民税・県民税とは

ここから本文です。

1.市民税・県民税とは

公的なサービスは、国と地方とで分担して提供しています。その費用は、国では主として国税によって、自治体では主として地方税によってまかなわれています。

教育、福祉、消防・救急、ごみ処理といった生活に身近な行政サービスの多くは、自治体によって提供されています。地方税は、こうしたサービスをまかなうためのお金であり、その地域に住む人たちなどが広く負担を分かち合うもの(地域社会の会費)です。

地方税のうち住民税は、その地域に住む人たちが地域社会の費用を分担するもので、市町村民税(焼津市では市民税)と道府県民税(静岡県では県民税)があります。

個人の市民税・県民税は、一定額以上の所得のある人が等しく同じ額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担をする「所得割」とで構成されています。なお、県民税は静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため焼津市が市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ送金しています。

このページでは、令和5年度の市民税・県民税における課税の概要について説明します。

市民税・県民税の納税義務者

1.その年の1月1日(賦課期日)において焼津市内に住所がある人:前年中の所得などを基準として計算した均等割と所得割の合算額により課税されます。令和5年度の市民税・県民税では、令和4年分の所得などが基準となります。

2.焼津市に住所がないものの焼津市内に事務所、事業所または家屋敷がある人:それらの状況等に応じ、均等割が課税されます。(2.に関する説明は、別ページをご覧ください。)

均等割

| 種別 | 令和5年度まで(※3) | 令和6年度以降 |

|---|---|---|

| 森林環境税(国税)(※1) | - | 1,000円 |

| 県民税均等割(※2) | 1,900円 | 1,400円 |

| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |

| 計 | 5,400円 | 5,400円 |

(※1)森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。森林環境税の賦課徴収は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村において個人住民税均等割に併せて行うとされています。徴収した森林環境税は国に集められ、森林環境譲与税として国から市町村及び都道府県に譲与されます。

- 森林環境税及び森林環境譲与税の概要、森林環境譲与税の譲与額及び算出方法等(総務省ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)

- 森林環境税及び森林環境譲与税の関係法令、森林環境税をめぐる経緯等(林野庁ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)

- 当市の森林環境譲与税の使途

(※2)県民税の均等割のうち400円は、森林(もり)づくり県民税となります。(静岡県ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

(※3)防災・減災事業の財源を確保するため、市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられています。(静岡県ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

所得割

所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

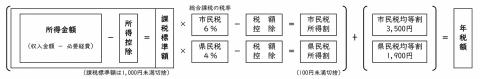

所得割額=課税所得額(所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額

(※)所得、所得控除、所得割の税率、税額控除に関する説明は、別ページをご覧ください。

非課税基準

次の要件に該当する人は、市民税・県民税が課税されません。

均等割、所得割ともに非課税となる人

- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(1月1日現在)

- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で(1月1日現在)、前年中の合計所得金額が135万円以下である人

- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人

【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+26万8千円

所得割が非課税となる人

前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である人

【同一生計配偶者または扶養親族がいない場合】45万円

【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+42万円

軽減・免除

租税条約の要件を満たす場合や一定の事由により市民税・県民税を納めることが困難である場合は、申請により税額が軽減・免除できることがあります。

用語の説明

合計所得金額

次の1~5の合計をいいます。

- 純損失および雑損失の繰越控除、居住用財産の買換えなどの場合の譲渡損失の繰越控除並びに特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額

- 特別控除を適用する前の土地・建物等の譲渡所得(長期譲渡所得と短期譲渡所得)の金額

- 株式などの譲渡所得などの金額(上場株式などに係る譲渡損失の繰越控除または特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除などの適用がある場合には、その繰越控除の適用前の金額)

- 先物取引に係る雑所得などの金額(先物取引の差金など決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)

- 山林所得金額

【注意】公共事業の収用などに伴い譲渡所得があった人は、特別控除を適用する前の金額が合計所得金額に含まれます。

総所得金額等

合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額をいいます。

繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

同一生計配偶者

前年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の1~3のいずれにも該当する配偶者をいいます。

- 前年中の合計所得金額が48万円以下である。

- 納税義務者と生計を一にしている。

- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない。

扶養親族

前年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の1~4のいずれにも該当する人をいいます。

- 前年中の合計所得金額が48万円以下である。

- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18歳未満)、または老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(65歳以上)である。

- 納税義務者と生計を一にしている。

- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない。

このページの情報発信元

ページID:250

ページ更新日:2024年4月25日

(PDF:36KB)

(PDF:36KB)