焼津市ホームページ ≫ ミュージアム ≫ 焼津市歴史民俗資料館 ≫ 焼津市の歴史・文化 ≫ 焼津遺産・焼津記憶遺産 ≫ 焼津遺産・焼津記憶遺産一覧 ≫ 【焼津遺産】荒祭渡御行列

ここから本文です。

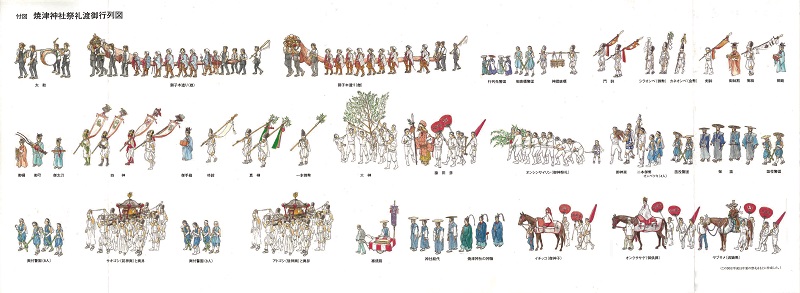

【焼津遺産】荒祭渡御行列

渡御行列(前神輿と輿舁)の様子

ページ内メニュー

解説

毎年8月13日に行われる「荒祭渡御行列」は、約300年前に始まったと伝わり、今なお多くの人が参加する、焼津の夏を代表する民俗行事です。

行列は2基の神輿を中心に30以上の役から構成されます。焼津神社祭神の日本武尊(やまとたけるのみこと)に由来する、御旅所(おたびしょ)と呼ばれる市内4カ所を巡ります

「アンエットン」の独特のかけ声とともに激しく神輿をあおる姿は、「荒祭」の名にふさわしいものです。また、御旅所では静かで荘厳な儀式が行われ、静と動が混在した、大変魅力ある無形民俗文化財です。

獅子木遣りは県指定無形民俗文化財に指定されており、焼津遺産は獅子木遣り以外の行列部分を登録しています。

渡御行列神役

名称は行列順です

神役

太鼓

神社の大太鼓を担いで、行列の先頭を行く。

獅子木遣り(県指定無形民俗文化財)

はじめに雄の御獅子、次に雌の御獅子が続く。獅子頭から長い幕が後方に伸び、それを持つマクモチ(幕持ち)が20人ほど並んで歩く。幕持ちは小学生の女子。片方の手で、かつては消防の際に使われた錫(しゃく)杖(じょう)をつく。重い獅子頭を持つのは成年男子たちで4,5人いるため、合計で25人ほどが獅子木遣りの行列を構成する。

獅子木遣り

行列先警固(ギョウレツサキケイゴ)

かつて四区のみ。以前は4人だけだったが、最近は小学校低学年や幼稚園児などで人数が増えた。

唐櫃警固(カラヒツケイゴ)

翌年の年行司地区。小学校高学年~中学生。

神饌唐櫃(シンセンカラヒツ)

年行司地区。

門鉾(モンボコ)

二区からのみ選ばれる。門なので鉾は二本と決まっており、人数も2人である。小学校高学年。

御幣(オンベ)

カミオンベ・シラオンベ。銀色のオンベを持つ。

金幣(カナオンベ)

カナオンベ・キオンベ。金色のオンベを持つ。カネオンベは、シラオンベを一度務めてからでないと出られなかったという。かつてオンベは数十本もあり、人数も数十人となった。人気があり、一~四区のすべてから籤(くじ)引きで決まった。小学校低学年。

剣鉾(ケンボコ)

翌年の年行司地区。

御鉢割(オハチワリ)

年行司地区。

御旗(オハタ)

御鏡(オカガミ)

御楯(オタテ)

御楯と御弓はかつては道具の数だけ人数が出た。戦後は人数が減った。小学生。

御弓(オユミ)

一~四区のなかから希望者で選出。希望者多数の場合は籤引き。小学生男子だったが、今は女子にも人気。

御太刀(オタチ)

神社に奉納されている太刀を持って歩く。一~四区から希望者で選出。

四神(シジン)

一~四区で一本ずつ四神の幟を持つ。

御手箱(オテバコ)

小学生。

柊鉾(ヒイラギボコ)

例年三区からのみ。小学生。

真榊(マサカキ)

2人。小学生。

一本御幣(イッポンオンベイ)

イッポンオンベ。

大榊(オオサカキ)

かつては祭りの氏子地域の人ではなく焼津神社の雇人が務めたが、今は年行司地区。榊も神社で調達する。最近は行列の中で大榊が猿田彦と行動を供にするようになったが、かつては別々だった。

猿田彦(サルタヒコ)

年行司地区。神役のひとつ。猿田彦は20歳前後ぐらいの青年が務める。猿田彦には5~6人の手伝い衆がつき、高下駄で歩く猿田彦の手を引いたり、大団扇で風を送ったりする。オメンサンと呼ばれている。

猿田彦

御神祭礼(オンシンサイリン)

オンシンサイリン。翌々年の年行司地区。御神祭礼は小学校中学年ぐらいの男子が務めるが、それに付き添う数人の手伝い衆は大人である。手伝い衆は御神祭礼役の子どもの親戚や近所の人々が務める。

御神楽(オカグラ)

オカグラ。御神楽は本神楽・見習い・後見の3人で行動する。

本神楽(ホンカグラ)

翌年の年行司地区。神役のひとつ。20歳前後の人が務める。

見習い

翌々年の年行司地区。この次の年は本神楽を務める。

後見

年行司地区。前年に本神楽を務めている。

二本御幣(ニホンオンベ)

ニホンオンベ。年行司地区。神役のひとつで、御神楽の後方で行動を共にする。二本御幣には、そこへつなげたひもを持つオンベツキが四人加わる。御神楽が清め、そのあとを二本御幣が払う、という。

笛役警固(フエツキケイゴ)

御笛役が歩く前の道を、両脇から竹で突いて清め、御笛役を守りながら先導する。御笛役と同じように、四区からのみ少年達が選ばれる。

御笛(オフエ)

神社拝殿で暗闇のなか行う神事・御神楽祭では、唯一笛の音が響くという重要な役目。神社が所在する四区からのみ、15~23歳ぐらいの青年達が選ばれる。同じ人が三年間務める。先笛が2人、後笛が2人で、あわせて4人が御笛役。オフエサンと呼ばれる。

輿付警固(コシツキケイゴ)

2人一組で竹を地に打って進む。合計8人。

前神輿と輿舁

年行司地区が前神輿を担ぐ。前神輿はサキゴシと呼ばれる。神輿を担ぐ地区の組み合わせは、一区と四区、二区と三区に決まっているため、一区が年行司ならば一区と四区が前神輿ということになる。神輿を担ぐ各区の青年はコシカケと呼ばれ、現在は一つの神輿に12人ずつである(戦後ぐらいまでは24人)。コシカケの人数は区の戸数に応じ、一区と三区は各5人、二区と四区は各7人。

輿付警固(コシツキケイゴ)

2人一組で竹を地に打って進む。合計8人。

後神輿と輿舁

後神輿はアトゴシと呼ばれ、年行司が入らない組み合わせの地区。コシカケには前神輿にも後神輿にも多数のヤジウマがつく。ヤジウマに人数制限はなく、現在は神輿のコシカケにつくのが普通になっているが、かつてはどこに参加してもよいとされていた。若い漁師がよくヤジウマになって祭りを盛り上げたという。

焼津神社の神職

御神子(イチッコ)

翌々年の年行司地区。神役のひとつ。イチッコと呼ばれ、小学生の女子が務める。

御神子(イチッコ)

御供捧(オンクササゲ)

年行司地区。神役のひとつ。オンクササゲと呼ばれ、小学生の女子が務める。

御供(オンクサ)捧(サゲ)

流鏑馬(ヤブサメ)

神役のひとつ。流鏑馬はどこかの区からの選出ではなく神社の役とされており、神社に申し込む。小学校高学年以上の男子が務める。

流鏑馬(ヤブサメ)

カケウオ

このほかに、行列には加わらない掛魚(カケウオ)という生魚(これもカケウオという)を運ぶ役目があり、これは年行司地区が担当する。神社での神事や南北の御旅所への奉納とともに、桶に入れたカケウオを白装束の男たちが担ぎ走るように運ぶさまは、威勢のよさで知られている。

四大神役(ジンヤク)

渡御行列の役のなかでも重要とされるのが、四大神役(ジンヤク)である。なかでも猿田彦・御神子・御供捧・流鏑馬の4人を務めるのは非常に名誉なことと考えられており、毎年多数の応募者から抽選によって選ばれている。

猿田彦はオメンサンと呼ばれ、祭りの間中は神になるといわれ、現在でも8月1日から精進潔斎をする。年行司地区の青年が務める。御神子はイチッコと呼ばれ、御供捧(オンクササゲ)とともに少女の役である。御供捧は、日本武尊が漂流した場所だと伝承される北のオヤスミサン(御旅所)で、渡御した神輿に小麦飯・牛の舌餅・櫛形餅など数々の神饌を奉納する。この神事は非常に重要なものとされて荒祭りのクライマックスのひとつでもあり、御供捧の役割は重要である。流鏑馬は昭和40年ごろから少年の役となった。それ以前は大人の役で村岡家が代々務めており、村岡家のカネタカという人物が流鏑馬の名手であったことから流鏑馬自体もカネタカと呼んでいた。

このページの情報発信元

ページID:18915

ページ更新日:2024年10月2日