ここから本文です。

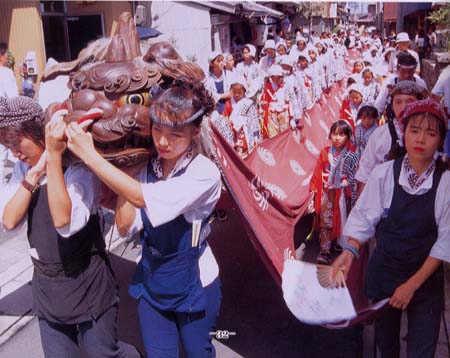

焼津神社の獅子木遣り

無形民俗文化財/民俗文化財

指定の種類

県指定無形民俗文化財

指定年月日

1978年(昭和53年)3月24日

開催地

焼津市内

開催日

毎年8月13日

解説

焼津神社は延喜式にも記載される古社で、日本武尊を祭神とし、古くは「入江大明神」とも称された。

毎年8月13日には東海の荒祭として有名な例大祭が行われ、2基の神輿が勇壮に町中を練り歩く。この行列の先頭を行くのが獅子木遣りである。

雌雄一対の獅子頭からは長い幕が伸び、手古舞姿の小学生の女子が、幕の両側に並んで幕を広げるようにして持つ。束ね髪に手ぬぐい、腰には扇子をさし、木遣り歌を歌いながら錫杖を突いて進み、渡御行列の往く道を清める。焼津神社の荒祭りはその名のとおり、神輿を荒々しくあおる"動"の部分が強調されるが、獅子木遣りが表現する"静"も祭りの重要な要素である。荒祭りは静と動が一体となったお祭りといえる。

もともと木遣り歌は、木材を大勢で運ぶ時に歌われる歌であったが、時代を経るにしたがって祭礼の山鉾など重いものを大勢の力で動かす時にも歌われるようになり、日本各地の祭礼でこの種の木遣りが行われるようになった。焼津神社の木遣り歌は江戸の木遣り歌の流れを汲んでいるといわれている。焼津と江戸は、その昔木材の取引を通してつながりがあり、当時の交流の名残を今に伝えているといえる。

このページの情報発信元

ページID:1421

ページ更新日:2024年7月26日