焼津市ホームページ ≫ ミュージアム ≫ 焼津市歴史民俗資料館 ≫ 焼津市の歴史・文化 ≫ 浜通り

ここから本文です。

浜通り

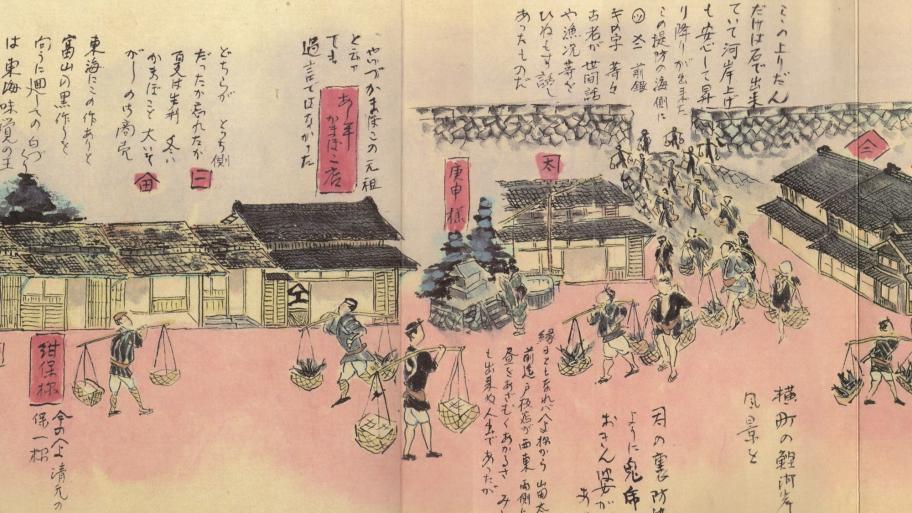

『明治大正焼津街並往来絵図』部分(佐藤道外画)

浜通りとは

「浜通り」は駿河湾沿岸に沿って南北に伸びるほぼまっすぐな街道と、その街道を中心に形成された南北約1.5km、東西約0.2km前後の細長い集落を指す名称です。

浜通りは、北から北浜通り(北新田)、城之腰、鰯ケ島の3地区に分かれています。

集落内には、江戸時代に掘られ、かつて運河としても機能した堀川(黒石川)が北へ流れています。

焼津漁業発祥の地

焼津は、古くから漁業で生計をたてており、中世には鰯ケ島沖合にあった小川湊(現在の小川港とは直接的な関連性はない)がにぎわったという記録が残ります。江戸時代、徳川家康より船足の速い八丁櫓を許されて以降、カツオ漁業が大きく発展したと伝わります。また、江戸への中継地として廻船業でもにぎわいました。

明治以降、浜通りを中核として、焼津は遠洋カツオ漁業の先進地となり、また、漁業の発展にともない鰹節に代表される水産加工業も一大飛躍を遂げました。焼津の名が全国に知られるようになったのは、浜通りで焼津漁業を盛り上げた先人たちの努力によるものといえます。

浜通りの街並み

浜通りに面する家は、「タテコウジ」といわれるように町屋造りの形式で、間口の差はほとんどありませんが、奥に長い敷地を持っています。通り沿いの建物は、向かって右側に出入口と通り土間を設け、左側を座敷とするのが一般的です。

海浜部の風雨を避けるため、屋根は緩い勾配でしたが、明治期以後、石積み堤防の整備が進むと、二階家を増築する家も多くなり、防波堤の完成後は本格的な二階建ての建物が作られるようになったと考えられます。建物の高さや屋根の勾配からも時代の移り変わりをうかがうことができます。

浜通りの小路

高波への備え

浜通りの土地は、海側(東側)から堀川(西側)に向かって傾斜しています。これは、高波で押し寄せた海水が集落に溜まらないようにするための工夫です。個々の家は、地上げした土地に建てたり、玄関に波除けの堰(せき)を設けたりして高波に備えました。浜通り地区に多く残る小路も、波を堀川へ逃がす役目がありました。

小路にはこのほか、防火帯としての役目もあり、地区の歴史を知る上で貴重なものです。

こうした浜通りの街並みは、明治期に浜通りに生まれた文人・佐藤道外の『明治大正焼津街並往来絵図』にも描かれ、現在の街並みと景観を重ねることができます。

波除けの堰板用の柱

堀川

堀川は、元禄13年(1700)に土地の排水を目的に掘られた人工河川で、「江川」とも呼ばれる黒石川の支流です。浜通りの西側を南から北へと流れ、焼津港に注ぎます。

江戸時代、焼津港は漁業とともに海運の基地としてもにぎわい、港の周辺には、廻船問屋が立ち並んでいました。江戸時代の地誌『駿河記』では、当時の浜通りの様子を「漁家商家相交りて繁華なる土地なり(中略)湊へ小舟を以て諸荷を積み、沖に繋ぐ大船に運送す」と伝えています。堀川は、物資を運ぶための運河としても利用され、この頃から物資を保管するために蔵が造られるようになったと考えられます。

明治になり、鉄道が開通すると海運業は衰退しますが、頻発する火災や高潮、洪水などの被害から財産を守る目的もあり、堀川沿いには蔵が増築されました。

現在でも堀川を中心に浜通りの周辺には、十数棟の蔵があります。

堀川沿いの蔵群

浜通りと荒祭り

焼津神社の例大祭である荒祭りは、毎年8月12日と13日に行われます。「荒祭り」と呼ばれるように、激しい神輿の練りで知られています。神社の氏子地域は、浜通り地区とほぼ重なります。

かつての浜通りには、一年の大半を海の上で過ごす遠洋漁業の漁師と、水産加工業などを営み陸上で生活をする人たち(オカモン)がいました。両者は、同じ浜通りに住んでいても生活時間を共有することは、ほとんどありませんでした。そうした人々が一年に一度、共に時間を過ごすのが、氏神である焼津神社の荒祭りでした。

祭りの準備はオカモンが進めますが、当日は、威勢のよい漁師たちが神輿を担ぎ、祭りを一緒に盛り上げました。昭和30年頃までは、遠洋漁業の漁師たちも荒祭りの時期に合わせて帰港したといいます。

現在でも13日の祭り当日には、浜通りを獅子木遣りを先頭に渡御行列が練り歩き、神輿を担ぐ輿舁の若者たちの「アンエットン」という掛声が町中に響きます。

また、浜通りに残る「北の御旅所」「南の御旅所」は神輿渡御の場所です。「北の御旅所」はヤマトタケルノミコトの上陸した地点と伝わり、その伝承に因む、御供捧といわれる厳かな儀式が執り行われます。

浜通りを歩く「獅子木遣り」の行列

浜通りと小泉八雲

明治の文豪、小泉八雲は避暑地として焼津を気に入り、夏になると浜通りの山口乙吉宅に泊まり、焼津にまつわる作品を残しました。浜通りが「八雲通り」と呼ばれる由縁です。

小泉八雲諷詠之碑

関連リンク

焼津水産業発祥の地「浜通り」紹介動画

このページの情報発信元

ページID:18865

ページ更新日:2024年9月26日