焼津市ホームページ ≫ ミュージアム ≫ 焼津市歴史民俗資料館 ≫ 焼津市の歴史・文化 ≫ 城跡一覧 ≫ 当目砦跡

ここから本文です。

当目砦跡

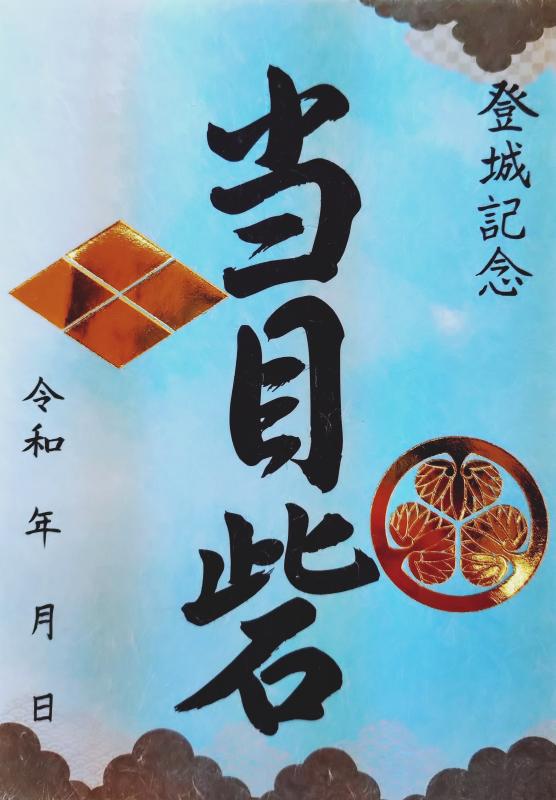

当目砦の御城印(特別版)の販売が開始されました

2025年11月16日(日曜日)より当目砦の御城印(特別版)の販売が開始されました

城の歴史

ページ内メニュー

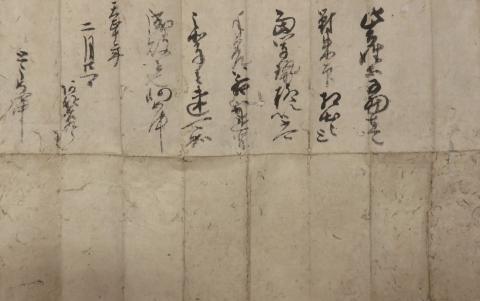

築城

武田氏が花沢城を落とした永禄13年(1570)以降に築いたとされる砦です。大崩を通り府中へ抜ける大崩の尾根道は昔から重要な街道で、当目砦が築かれた時期には持舟(用宗城(現静岡市))と連携し、海上監視を含めた出城としての役目があったと考えられています。

当目砦跡(北東側より)

当目合戦

当目では天正7年(1579)から天正10年(1582)にかけて徳川軍と持舟城の武田軍との激しい合戦がありました。当時、駿河・遠江国(静岡県)内では、徳川氏(徳川家康)と武田氏(武田勝頼)が激しく対立していました。

天正3年(1575)長篠の戦いで織田・徳川連合軍が武田軍を破ると駿河・遠江国内でも徳川軍が攻勢を強め、武田軍の城を攻撃していきます。そうした中、天正7年9月に西から進軍した徳川軍は当目砦まで出てきていた持舟城の武田軍を追い返し、そのまま持舟城を攻め、城将の三浦兵部と向井伊賀守を討ち取りました。翌年5月4日、徳川軍は勝頼が相模国(神奈川県)の北条氏政と対峙している隙をついて再び持舟城を攻めようと当目峠まで進軍しました。しかし、勝頼が氏政との戦いを止め、駿府に向かったという報せがあったため、翌日持舟城攻めを諦め、引き返しました。

これを見た朝比奈信良率いる持舟城の城兵たちが、追い討ちをかけようと迫ってきたため、徳川軍の武将石川数正は、敵を峠の麓の平場まで誘い込み、取り囲んで散々に打ち負かしたといわれます。

砦の構造

砦全体の構造は、はっきりとわかっていませんが、浜当目へと延びる丘陵の先端にあったとされています。しかし、大日堂の残る北側の山を含めて縄張だった可能性もあります。

大日堂横の切通しと思われる地形

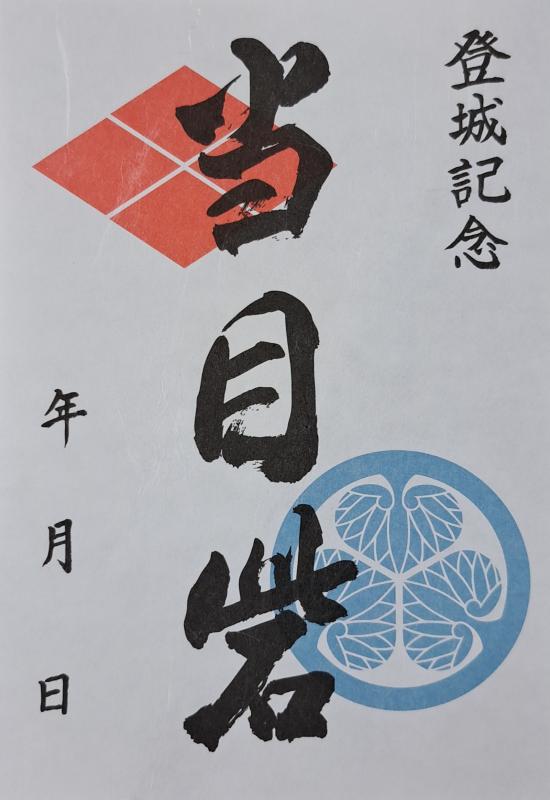

御城印

当目砦御城印(通常版)

当目砦の「御城印」を販売しています。

販売場所

- 焼津市歴史民俗資料館(焼津市三ケ名1550)

- 焼津市観光協会

販売価格

300円

当目砦御城印(特別版)【新発売】

当目砦の特別版「御城印」を販売しています。

販売場所

- 焼津市歴史民俗資料館(焼津市三ケ名1550)

販売価格

800円

郵送販売

郵送での購入をご希望の方は、以下の2点をご用意いただき、焼津市歴史民俗資料館まで郵送してください。

- 御城印代金(現金書留か定額小為替でお送りください)

- 郵送料(切手):購入枚数が5枚以内の場合は110円分の切手、6枚以上の場合は資料館までお問い合わせください。

(※)定額小為替の受取人名等の名前欄は空欄にしてお送りください。

所在地・アクセス

住所

焼津市浜当目付近

自動車

東名高速道路焼津I.C.より10分(駐車場はありません)

このページの情報発信元

ページID:12806

ページ更新日:2025年11月20日