焼津市ホームページ ≫ ミュージアム ≫ 焼津市歴史民俗資料館 ≫ 焼津市の文化財・歴史 ≫ 城跡一覧 ≫ 石脇城跡

ここから本文です。

石脇城跡

城の歴史

築城

築城の時期は文明5年(1473)とする説もありますが、はっきりしていません。

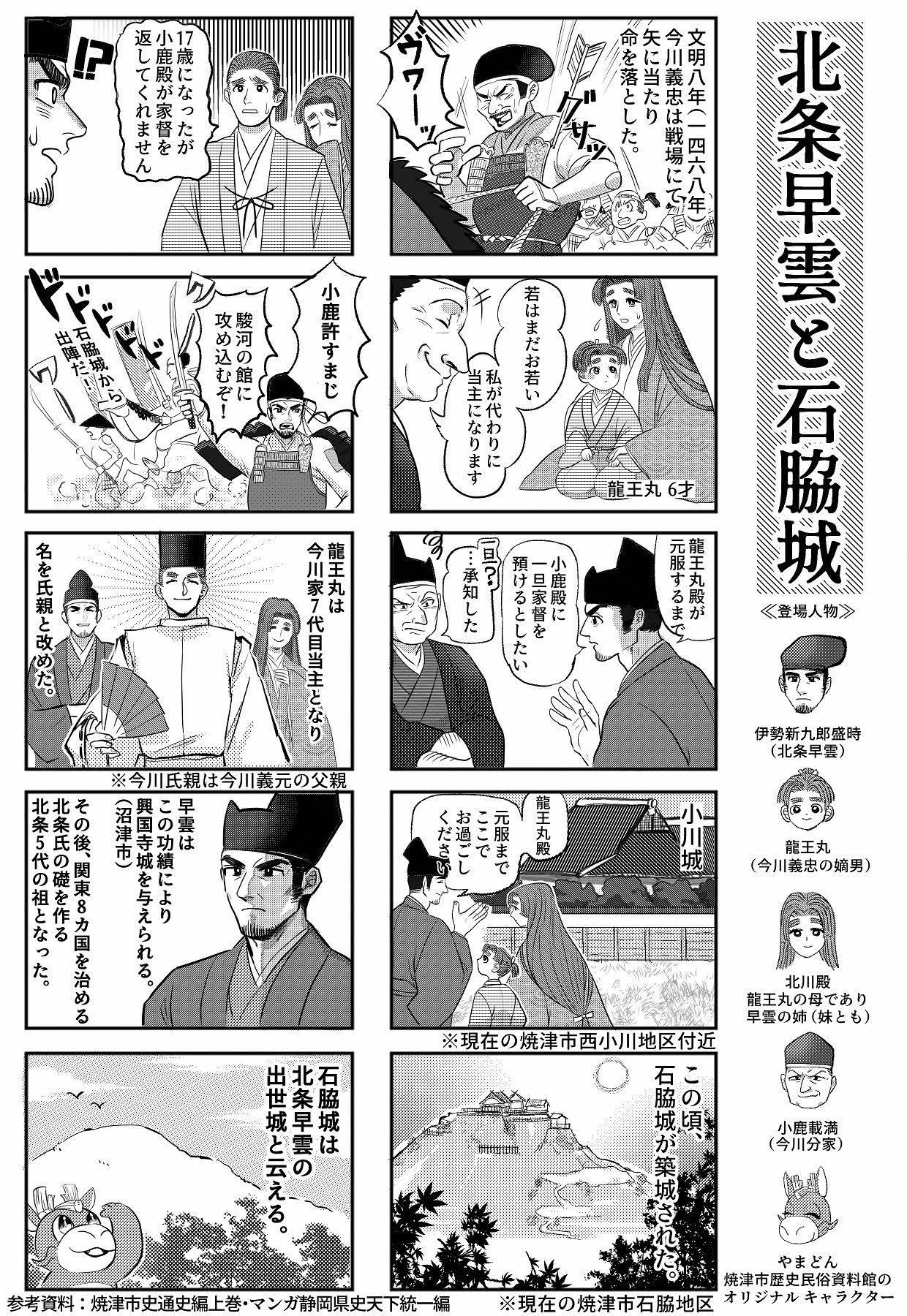

石脇城が歴史に登場するのは、今川家の家督争い「文明の内訌」の時で、このとき龍王丸(のちの今川氏親)のおじ伊勢新九郎盛時(北条早雲※以下早雲)が在城していました。

早雲は、備中国荏原荘(現岡山県井原市)で生まれ育ち、成人の後は、京で室町幕府の役人として勤めていました。しかし、龍王丸と小鹿範満との争いが深刻化してきたことで、龍王丸を庇護していた小川城主長谷川正宣の勢力下にある石脇城に入り、龍王丸派の武将として活躍しました。

早雲は小鹿範満との戦いに勝利した後、龍王丸の後見人となり、自身も興国寺城(現沼津市)を与えられます。そして、北条氏は伊豆・相模へと勢力を拡大していきます。早雲は晩年、伊豆の韮山城(現伊豆の国市)に住み、当地で生涯を終えました。

石脇城(南東側より)

石脇城航空写真

文明の内訌

「文明の内訌」は、文明8年(1476)に今川家当主今川義忠が戦死したことにより生じた今川家の家督争いです。

義忠の嫡子龍王丸は、このときわずか4歳(一説には6歳)といわれています。本来ならば龍王丸が家督を継ぐべきところですが、その幼い年齢を理由に義忠の従兄である小鹿範満が家督を継ぐべきだという声が今川家臣の中からあがり、家中は二派に分かれ対立しました。

城の構造

石脇城は、高草山から南南東にのびた小丘陵の先端にあった山城です。現在、この城山の標高は33mですが、城のあったころの城下の地盤は今よりも低かったと考えられ、築城当時は今ほど低山の様相ではなかったと推測されます。

城の範囲は、南北約140m、東西約40mで、城主が暮らす一の曲輪のほか四の曲輪まであり、規模としては中規模の城でした。また、附近には山田川(現在の石脇川)が流れ、これが天然の堀の役割を果たしていたほか、城下の土地は水吐けが悪かったため、城攻めともなれば、攻めにくい地勢となる場所に位置する城でした。

現在、大日堂が建っているところから北東方向にひろがる平坦部(長辺約46m、短辺約18m)が標高の一番高いところで、ここに一の曲輪があったと思われます。しかし、現状では土塁が確認される程度のため、天守閣や石垣を巡らした防御施設の痕跡は見当たらず、簡易な建物があっただけと考えられています。

一の曲輪(本丸)に建つ大日堂と城山稲荷

一の曲輪裏手の大土塁

二の曲輪

三の曲輪(右は城山八幡宮)

一の曲輪へつづく遊歩道

所在地・アクセス

公共交通機関

JR東海道本線、焼津駅南口より焼津循環線(バス)「日本坂PA」下車、徒歩5分

自動車

東名高速道路焼津I.C.より10分(駐車場はありません)

御城印

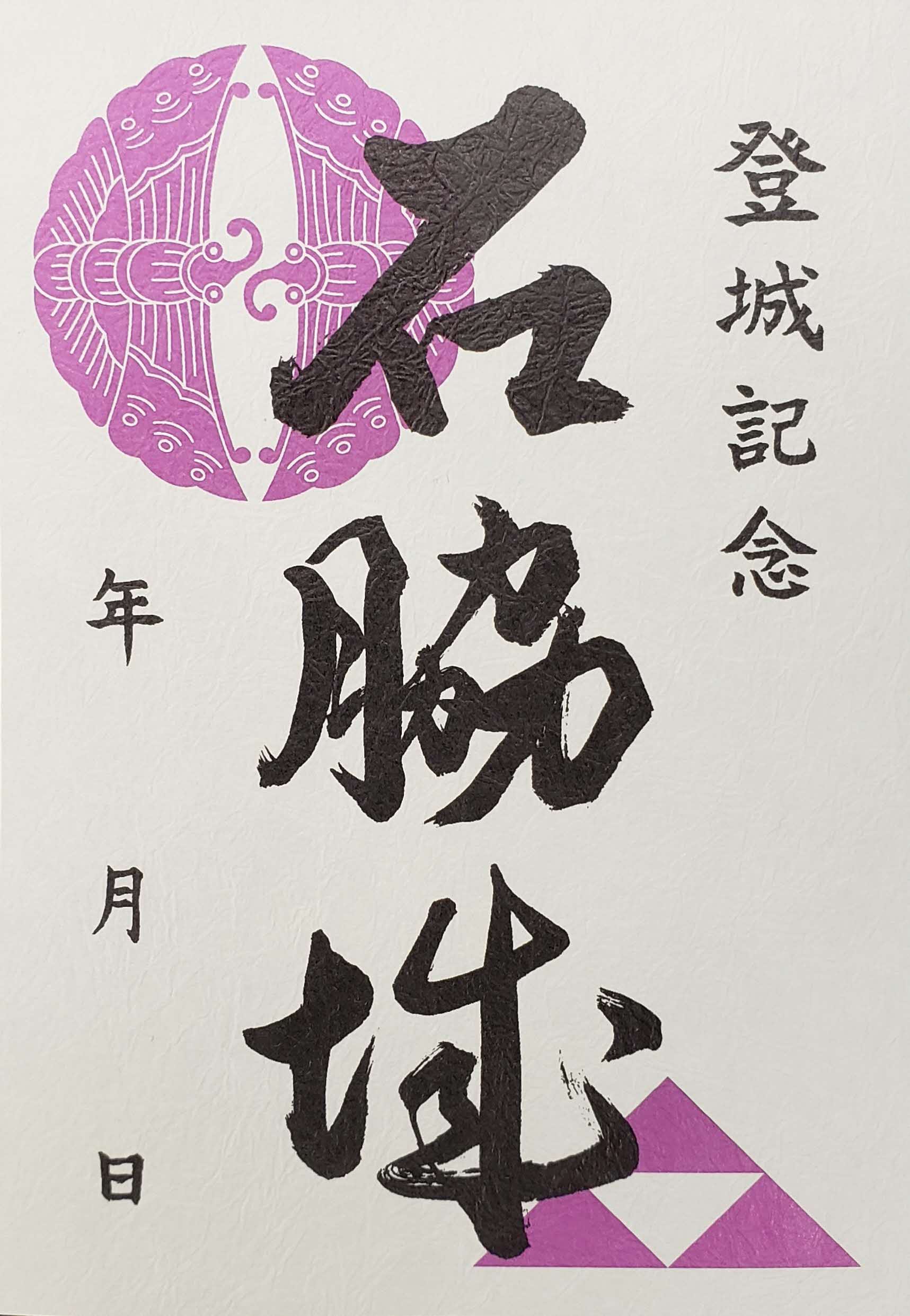

NEW!!御城印

石脇城の御城印を下記日時より販売します。

文字は松薫学園焼津高等学校の書道部の生徒さんに執筆してもらいました。

紙はきぬもみ和紙を使用しています。

販売開始日

2024年2月3日(土曜日)午前9時から

販売場所

- 焼津市歴史民俗資料館(焼津市三ケ名1550)

- 焼津市観光協会

販売価格

300円

郵送販売

下記郵送販売の方法にて対応します。

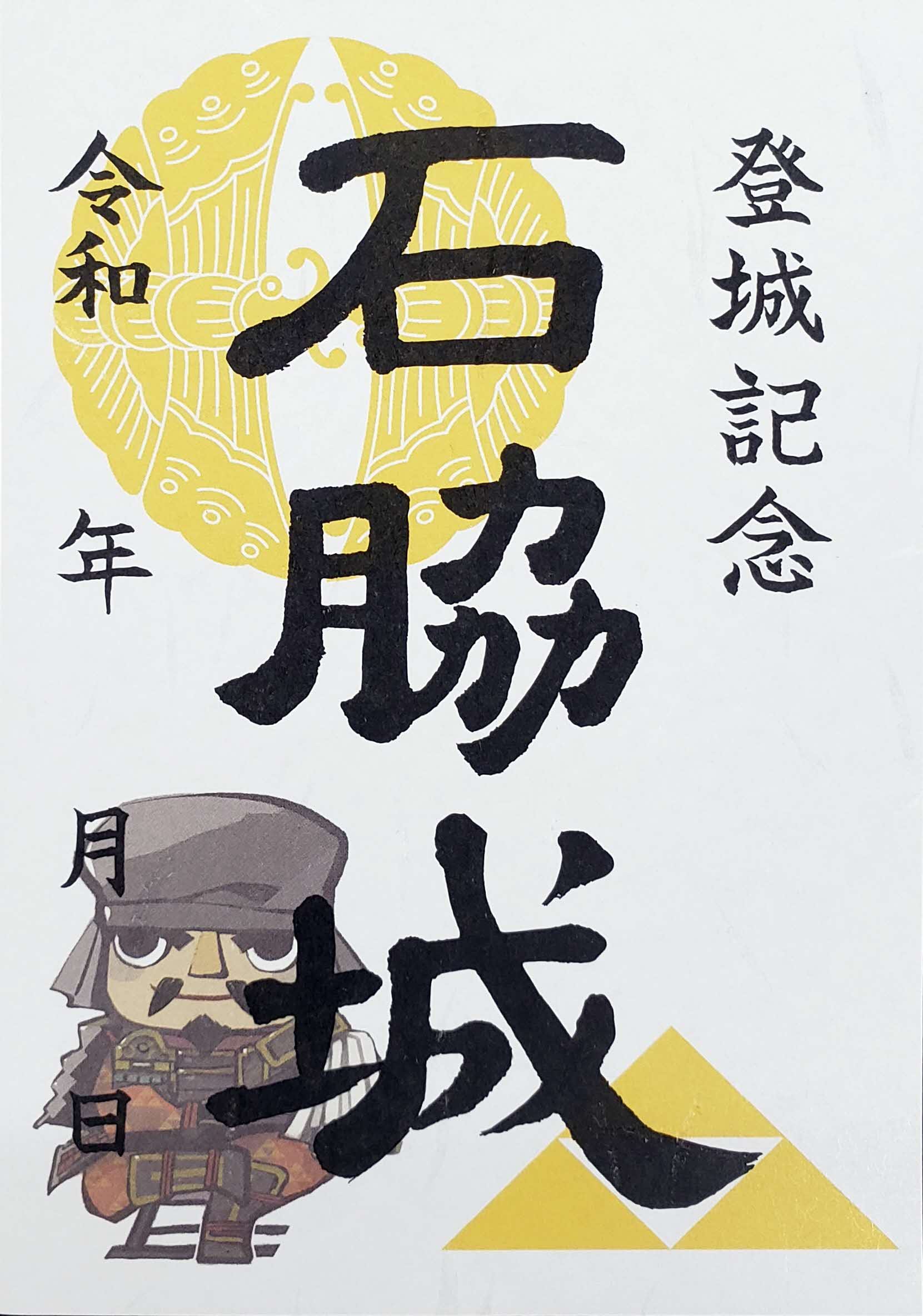

御城印特別版2

武将のイラストの入った石脇城「御城印」特別版を販売しています。

文字は新たに松薫学園焼津高等学校の書道部の生徒さんに執筆してもらいました。

紙は大礼紙を使用しています。

販売場所

- 焼津市歴史民俗資料館(焼津市三ケ名1550)

- 焼津市観光協会

販売価格

500円

販売枚数

500枚限定

郵送販売

下記郵送販売の方法にて対応します。

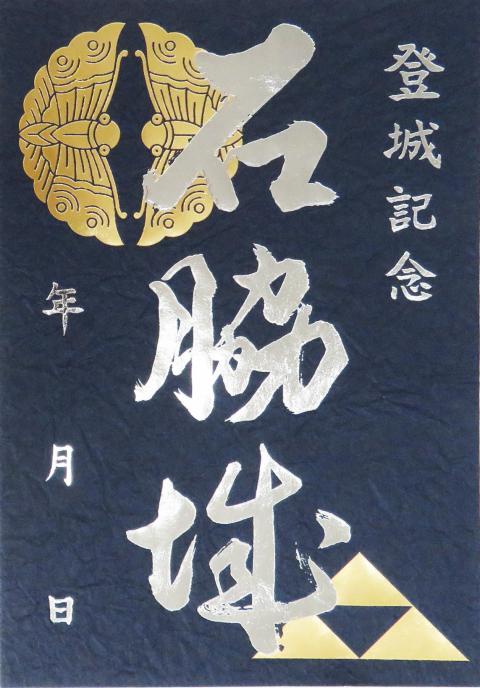

御城印特別版(※完売しました)

石脇城「御城印」の特別版は好評につき、完売したため、販売を終了しました。

石脇城の御城印を500枚限定で販売します。

文字は松薫学園焼津高等学校の書道部の生徒さんに執筆してもらいました。

紙は紺色の手もみ和紙を使用しています。

金額

定価500円

販売場所

- 焼津市歴史民俗資料館(焼津市三ケ名1550)

- 焼津市観光協会

郵送販売

郵送での購入をご希望の方は、以下の2点をご用意いただき、焼津市歴史民俗資料館まで郵送してください。

- 御城印代金(現金書留か定額小為替でお送りください)

- 郵送料(切手):購入枚数が3枚以内の場合は84円分の切手、4枚以上の場合は資料館までお問い合わせください。

(※)定額小為替の受取人名等の名前欄は空欄にしてお送りください。

石脇城解説マンガ

このページの情報発信元

ページID:12459

ページ更新日:2024年1月10日

(PDF:2,032KB)

(PDF:2,032KB)